- MurMur

- Posts

- 제 4-1화 두정위(頭頂位)

제 4-1화 두정위(頭頂位)

움-므 [wuːmɯ], 준비된 태아를 위하여(편)

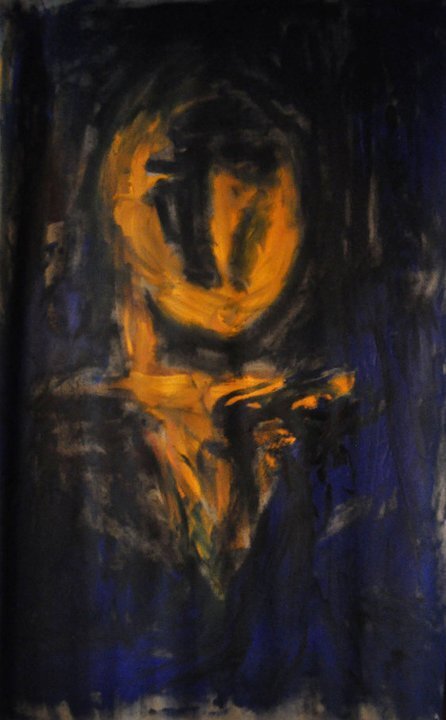

나는 글을 쓰고 있었다. 9월 25일, 자궁 사망 선고를 받은 그날 이후로 머릿속에는 이야기들이 쏟아져 나오기 시작했다. 본격적으로 글을 쓰기 시작한 것은 조금 뒤였지만, 글쓰기의 이유는 명확했다. 자궁과 함께 했던 나의 예술을 기록하고 싶었기 때문이다. 그리고 내 몸의 변화와 이후 예술에서의 변화도 궁금했다.

사실, 글쓰기는 나에게 새로운 창작 방식이다. 지금까지의 예술 작업, 특히 페인팅은 내 몸과 밀접하게 연결되어 있음을 잘 알고 있다. 점점 힘들어지는 몸 상태에서는 그림보다 글이 더 적합하다고 생각했지만, 글 쓰기 또한 좀처럼 쉽지는 않다. 몸, 특히 자궁에서 비롯된 고통은 어떤 형태로든 창의적인 영감을 좀처럼 쉽게 내어주지 않기 때문이다.

9월 25일, 의사는 내 자궁 속 피브롬이 마치 태아처럼 자리 잡고 있다고 했다. 신기하리 만치 딱 한 개의 그것은 처음부터 아주 조금씩, 꾸준히 자라났다. 일반적인 경우 여성의 자궁에는 작은 크기의 근종들이 여러 개 산재해 있다고 하지만, 나의 경우는 조금 달랐다. 의사는 내 피브롬이 자궁 내벽에 어떻게 연결되어 있는지 그림을 그려 설명해주었다. 능숙한 그의 그림 덕분인지, 그 둘을 연결하는 브릿지가 마치 태아와 모체 사이를 이어주는 탯줄처럼 보였다.

의사는 피브롬의 크기가 이미 8cm를 넘었으며, 이는 대략 10~12주 태아의 크기와 비슷하다고 했다. 그러면서 나에게 임신 초기 증상과 비슷한 신체 변화를 겪을 것이라고 말했다. 실제로 나는 배땡김, 소화 불량, 두통, 척추 통증 등 다양한 증상에 시달리고 있었다. 그런데 이상하게도, 그런 증상을 겪을 때마다 걱정이 되기보다는 묘하게 웃음이 났다. 피브롬이 자궁 안에 살포시 자리 잡은 모습이 마치 세 번째 찾아온 아이처럼 느껴졌기 때문이었다. 그런 상상이 드니, 기괴하면서도 어딘가 웃기다는 생각이 들었다.

그래, 이번엔 글쓰기를 택했다.

나는 몸이 큰 변화를 겪을 때마다 새로운 창작 방식을 택했다. 첫 째를 임신했을 때는 그리기 대신, 몸을 사용해 퍼포먼스, 사진, 영상 같은 작업을 시도했다. 배가 불러 오면서 오랜 시간 앉거나 서서 그림을 그리는 것이 물리적으로 어려워졌고, 무엇보다 유화 물감이 태아에게 독성이 있을 수 있다는 점을 고려해야 했기 때문이다.

그때 진행했던 작업 중 하나인 <Womb -Le Corps Dans L’Espace>(2011-2012)는 임신 후 40주 동안 약 50세제곱 미터 크기의 직사각형 큐브 공간에서 몸의 변화와 움직임을 기록한 영상 작품이다. 제목은 영어 Womb (자궁)과 프랑스어 표현 Le Corps Dans L’Espace (공간 속의 몸)를 결합해 만들었다. 의도적으로 서로 다른 언어의 단어를 조합했는데, 특히 Womb라는 단어가 주는 독특하고 이질적인 감각이 좋았다. 문자 자체가 주는 느낌 말이다.

작업의 제목을 정할 때는 적지 않은 고민이 있었다. 한국어 ‘자궁’은 다소 직접적이고 생물학적인 느낌이 있었고, 프랑스어 Utérus는 의학적이고 생리학적인 뉘앙스를 가지고 있어 꺼려졌다. 이에 반해, 영어 Womb는 더 원초적이고 본능적인 울림을 가지고 있었다. 특히, 문자 양옆으로 쭉 뻗은 W와 b의 두 수직선이 부드럽고 둥글게 이어지는 o와 m을 경계 짓는 모습이 튼튼한 움막처럼 조형적으로 안정감을 주었다.

그리고 무엇보다 Womb에 대한 나만의 발음법이 좋았다. 당시 나는 한국어와 프랑스어를 혼용하며 뒤섞이는 혼란을 겪고 있었는데, Womb를 "움-므 [wuːmɯ]"로 읽어버린 적이 있었다. 이는 언어적으로는 틀린 표현이었지만, 나는 이 발음이 썩 마음에 들었다. 왜냐하면 "움-므”라고 읽혀졌을 때, 자궁이라는 단어가 더 이상 '여성적'이라는 인식에 국한되지 않고, 보다 보편적이고 중립적인 대상으로 향하는 무성(無性)의 단어처럼 들렸기 때문이다.

*이번 화는 곧 발송되는 제 4-2화 “두정위(頭頂位): D+7” 편으로 이어집니다.